翻开历史的长卷,您会发现一个非常特殊的现象,北宋时期涌现了众多杰出的宰相。说实话,历史上很难找到哪一个朝代的宰相能与北宋的那些名相相提并论。这个时代无疑是宰相人才辈出的黄金时期。

在古代,\"宰相\"是君主之下最为重要的行政长官,他的职权非常大,可以说是“一人之下,万人之上”。“宰”字本义是主宰、支配,而“相”字则有辅佐、辅助之意,可见,宰相在朝廷中的角色至关重要,是一个国家政务的中枢,能够左右一个朝代的安危与命运。

吕端,作为北宋时期的名宰相,虽然生于官宦之家,但他自幼便勤学好问,十分上进。在后晋年间,他借助父亲的官职得以进入官场,随即步入仕途。到了后周时期,他担任了著作佐郎与直史馆职务,之后又凭借才能从国子主簿一路升迁,最终担任了宰相之职,可以说是一步步走向了权力的巅峰。他的人生充满了传奇色彩。

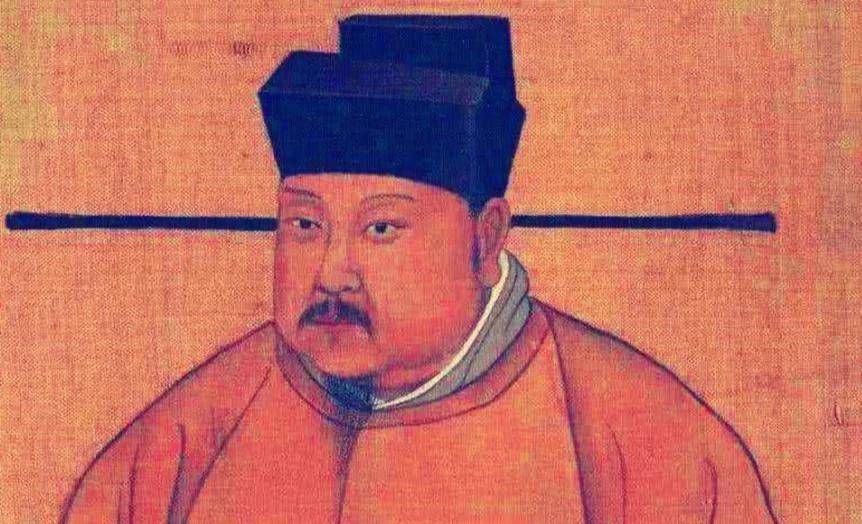

吕端的外貌英俊,性格稳重、沉着冷静,处事时识大体、心细如发,且宽厚待人,尤为注重诚信与忠诚,结交了许多朋友。他不仅以才干赢得人们的赞誉,更凭借高尚的品行让许多人折服。当时宰相赵普临终时,向宋太宗极力推荐吕端,并称其为“真台辅之器”,形容他不骄不躁,遇事从容不迫,历经风雨依然稳如泰山。

北宋初期,朝政动荡不安,天灾频繁,加之外有强敌威胁,内有民生困苦,国家处于水深火热的境地,国家前途未卜。然而,吕端凭借过人的智慧和胆识,在关键时刻成功扑灭了一场宫廷政变,确保了宋真宗赵恒顺利继位,避免了宫廷内外的血腥冲突,挽救了无数士兵的生命。

至道三年,宋太宗病重之时,他召见了吕端,并将帝位继承大计托付给他。在临终前,他特意发布诏令,立真宗为太子,指派吕端辅佐太子。彼时吕端已年逾六十,但太宗见到吕端后深感后悔没有早点重用他。太宗的愧疚和信任,无疑是对吕端的一种高度认可。

然而,接下来的局势并非如预想般顺利。李皇后联合宫中的宦官王继恩及朝中的一部分大臣,暗中策划想要支持长子赵元佐继位,他们图谋通过伪造遗诏篡改继位安排,进而将赵元佐扶上帝位。李皇后自始至终偏袒赵元佐,而王继恩也因嫉妒真宗才干,怕其上位后自已会受制,早已与李皇后暗中结盟。

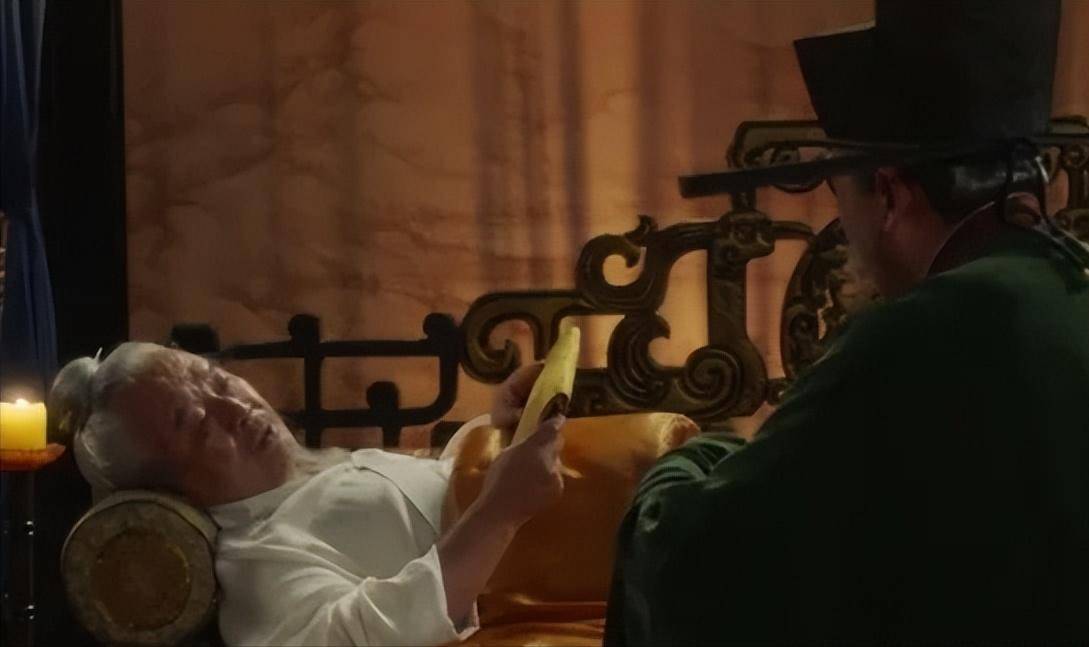

宋太宗去世后,王继恩迅速向李皇后传递消息,准备行动。但吕端早有预感,立刻采取行动,将王继恩骗入自己的房间,并将其反锁,迅速通知赵恒。在李皇后前来寻求篡改遗诏时,吕端以刚正不阿的态度,沉着冷静地回绝她的提议:“先帝立太子是为了今天,现在先帝已薨逝,我们怎能违背先帝的遗愿呢?”李皇后无言以对,只能放弃,最终,宋真宗赵恒顺利继位。

当宋真宗首次登朝,吕端观察到局势依旧不稳,于是带领众臣站立不跪。他提出必须确认面前的“陛下”是否为真宗本人。此时,皇后指示真宗卷帘坐上正位,只有确保真宗亲自登位后,群臣才齐声高呼万岁,表现出对吕端谨慎稳妥的敬佩。

真宗继位后,吕端展现了出色的政治处理能力,成功平定了宫变余波。为了确保政局稳定,他将李皇后的弟弟李继隆流放至陈州,而那些与王继恩勾结的宦官们,则受到了不同程度的处罚。王继恩被贬至边远地区,胡旦则被流放至遥远的边疆,而对于其他涉案较轻的人则宽容处理,吕端处理得当,稳住了政权。

在处理朝政事务时,吕端始终保持冷静和理智,尤其在面对不同意见时,他总能一针见血地指出事情的轻重缓急,得到了真宗和众臣的高度认可。每次商讨重大国事,真宗都会极其尊敬吕端,将他视为良师益友。

虽然吕端以稳重著称,但他也曾遭遇过一次失误。当年他曾担任秦王府尹的判官时,因无意间牵扯进了赵廷美亲信的私事,涉及了竹木私卖事件,虽然吕端并未从中得利,但他仍因此受到了牵连,被贬为商周司户参军。幸运的是,这个事件最终令赵廷美及其亲信受到处罚,而吕端却在一系列政治 风波中避免了更大的灾难。

尽管吕端身世显赫,但他却从不计较个人得失。早年与寇准合作时,他曾主动将宰相职务让给寇准,甚至不在乎自己排在寇准之后的位置。吕端的这种谦让和大局观得到了皇帝和朝廷的高度评价,他的品质和行事风格也使他赢得了许多人的支持。

他为官清廉,处理复杂事务时的镇定自若,常常使人们感到深深的敬佩。例如,在一次出使高丽的途中,船只遇到了猛烈的风暴,船员们惊慌失措,唯独吕端如坐在自己书房一般,冷静自若,足见其超凡的气度与沉着。

吕端一生不仅在大事上表现得无比精明,在细节上也毫不马虎。尽管他遭遇过多次贬职,但每次他都能用实际行动证明自己,最终逐渐恢复了自己的地位,甚至被任命为副宰相。

他在真宗时期的贡献尤为显著,对北宋的政治和经济稳定起到了重要作用。宋真宗曾多次请教他,甚至在吕端因病免朝时,亲自探望并慰问他,吕端始终不忘自己的责任,即使重病在身,也会竭尽所能提供忠诚的建议。

最终,吕端于咸平三年去世,享年六十六岁。全朝哀悼不已,宋真宗追赠他为司空,并给予他“正惠”的谥号,这是对吕端一生忠诚、廉洁、智慧与奉献精神的最佳褒奖。