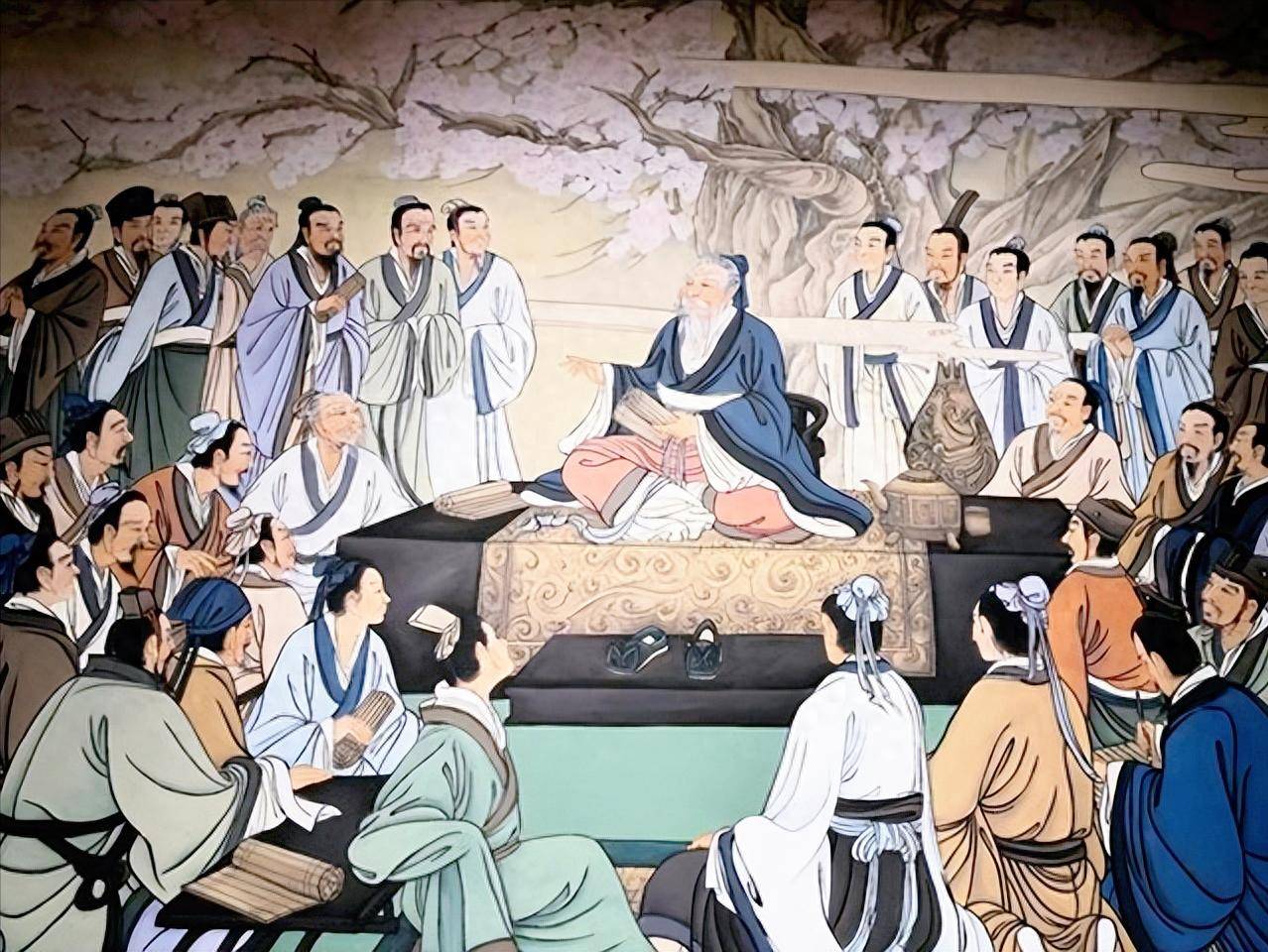

“始作俑者,其无后乎!”

春秋时期,至圣先师孔子曾愤怒地说道:“那些最早采用陶俑替代活人殉葬的人,恐怕难逃断子绝孙的厄运吧!”这番激烈的言辞,显然与孔子一贯温文尔雅的形象有所不同。他的愤怒并非针对普通百姓,也不是责怪制作陶俑的工匠,更不是陶俑本身。

孔子的指责直指当时的统治阶层,以及那令人发指、激起天下民愤的人殉制度。

从史前文明起,活人陪葬这一陋习便已存在。从氏族部落社会过渡到奴隶社会,再到封建王朝,统治者利用活人殉葬,不仅体现了社会私有制的发展,也暴露了他们通过残酷手段彰显权威、满足私欲的专制本性。

通过儒家先贤的言论,我们可以推测,尽管先秦时期已有陶俑的使用,但活人陪葬这种残酷的祭祀方式依然盛行,屡禁不止。

史书记载显示,当时大夫、将军级别的陪葬者数量多则数十人,少则几人。而对于王侯贵族来说,陪葬人数甚至能达到数百。至于帝王以及更早期的荒蛮年代,活人陪葬的残酷程度更是令人难以想象。

在那些令人窒息的古墓中,被活埋陪葬的人是否有逃脱的机会?若无幸逃,他们又能活多久?

我国古代活人陪葬制度的兴衰,大致可分为起源期、兴盛期与消亡期三个阶段。其中,消亡期漫长且反复,统治者试图掩盖甚至美化这种残酷行为。

首先,活人殉葬究竟起源于何时尚无定论,但可以肯定的是,它几乎与中华五千年文明齐头并进。

上古时代,人类迷信且落后,聚落一旦形成,便伴随祭祀鬼神与“杀人消灾”的行为。这种做法一方面彰显族群威势,另一方面明确了统治者的“归属权”,成为荒蛮年代无法回避的社会惯例。

现代 考古已发现,距今约四千年前的大汶口文化时期,便出现了人殉现象。随后龙山文化、仰韶文化、齐家文化,再至二里头的夏商文化中,人殉的痕迹持续存在。

换言之,在我国由母系氏族向父系氏族社会转型的过程中,活人殉葬现象由来已久。

国家形成之后,这种行为非但未消失,反而愈加盛行。“生殉”和“人殉”的词汇由此产生。担任“神职”的巫师,作为国家的高级知识分子,开始在兽骨或龟甲上刻画符号,借助火烧裂痕占卜,决定“生祭”方式。

这些刻于兽骨和龟甲上的文字,后来被称为“甲骨文”;青铜器则是“青铜礼器”或“青铜祭器”。“殉”意味着杀戮,“器”则多为威慑之物,因此商代青铜器上往往雕刻着凶猛怪异的神灵图案,象征“杀人无情”、“吃人不吐骨头”。

祭祀的对象日益广泛,包括天神、地祇、人鬼,无一幸免。王公贵族不仅满足于死后陪葬金银珠宝,还将仆人、家眷乃至属民一并活埋。

考古发现,殷商时期显赫家族墓穴中普遍存在活人陪葬的现象。发掘出的遗址显示,殉葬人数有时达到上万人之多。

这些被牺牲者身份多样,大多是墓主的妃嫔、妻妾及亲信仆从,还有被残忍剁碎、血祭、活埋的受害者。

这些数字与名词,在今人眼中不过是无数白骨堆积,然而在当时,却是一个个鲜活的生命。他们在渴望活着的同时,却一步步走向无尽的黑暗。

1970年代中期,安阳殷墟发现的一座中型墓穴周围,排列着千余个大小不一的活人陪葬坑,遗骨散落一地,且多为未成年青年。

死者有的被斩首,有的断肢残骸,甚至带着刑具。通过随葬品推断,他们多为墓主的侍从、妃子、婢女、士兵及杂役。

可以想象,临终前他们尚存一丝生机,却所受苦难几乎生不如死。

古籍明确记载,多数等待殉葬者并非自由之身。虽然帝王已逝,余威仍在,那些“被活祭”的人往往事先被捆绑,带着刑具,按部就班地走向死亡。

有些史书记载了更为残酷的“固定法”:用铁钉将男女几十人钉在墙上,主棺悬挂中央,以防逃脱。

为了确保无逃生可能,殉葬制度早已完善了各种手段。温和些的用麻醉剂让人“安乐死”,果断的则直接斩首,迅速了结生命。

更残忍的手段还包括毒酒、勒绳、活埋、断肢等。即便仅仅被绑缚在墓中,也只能坐以待毙,无法逃脱。

即使有极少数幸运者逃脱了这些死法,并找到水与食物,若不能及时离开墓穴,也不过是延长几天生命罢了。活人在密闭的墓穴中,因缺氧而难以存活,特别是帝王墓中机关重重,通风极差。

从先秦的盛行,到汉代逐渐衰微,乃至元明清时期,活人陪葬仍偶有复燃。

权力的腐败与利益的驱使,使“妻子陪死,妾室殉葬”的陋习在清末得到某种程度的推崇。统治者甚至颁布旨意,立碑表彰这些“烈女节妇”。

直到封建时代终结,活人陪葬制度才得以彻底废除。孔子当年所发出的诅咒,正是他对人间惨状的深切忧虑和预见。

正如孟子与梁惠王论治国之道所说,“以刀杀人”与“以专制杀人”实质无异。

“作俑”虽然只是小小的模仿活人,却比直接活人殉葬已是进步。仁者如孔子,早已看透其背后的人性冷漠和残忍无情。

一个不能爱护生命的社会,必将招致天地共愤,家破国亡。唯有如今盛世,人民才能摆脱“我命由人不由我”的宿命,获得平等与自由,每个人都成为自己命运的主人,而非他人的附庸。