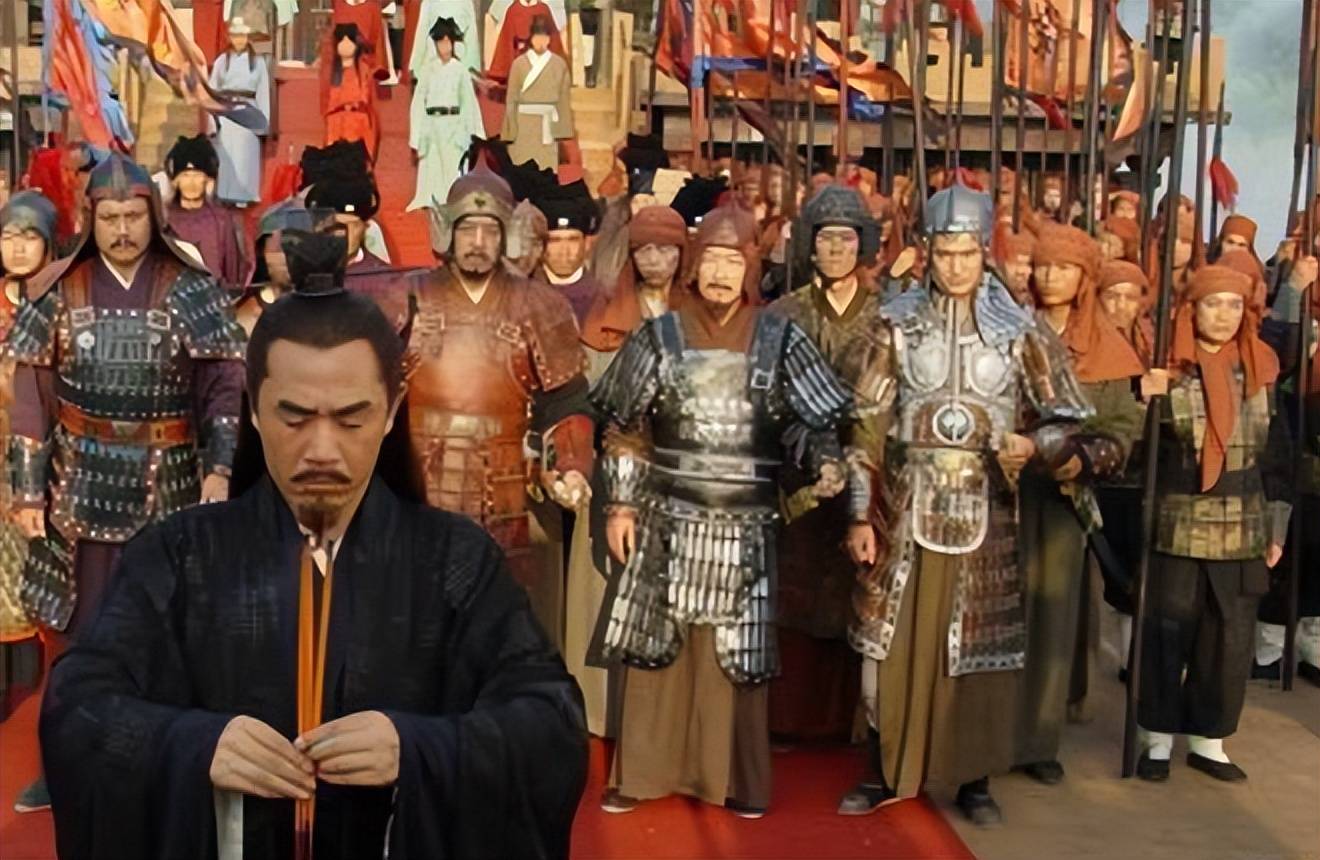

夜色渐浓,皎洁的月光洒落在雄伟壮观的明朝皇宫之上,照亮了那个决定历史走向的关键时刻。就在这寂静而庄严的夜晚,大明皇帝朱元璋与他的谋士刘伯温之间展开了一场关系到天下兴衰的智慧较量。

朱元璋的面容上写满了愤怒,双眼如燃烧的火焰,映射出他对日本挑衅行为的强烈不满。“这群岛国之人,竟敢公然挑衅大明朝的尊严!”他的怒吼声在宏伟的宫殿内回荡,带着无法掩饰的震怒。

朱元璋所做的决策将如何影响大明的未来?而刘伯温的睿智又是否能化解这场即将爆发的危机?历史的车轮正缓缓转动,一段关于权力、智慧与选择的故事,即将缓缓展开序幕。

---

1. 明朝崛起与邻国的抉择

公元1368年,东亚大地正经历着一场深刻的变革。朱重八,这位曾为僧侣的男子,以朱元璋之名在应天建都,宣告了大明王朝的诞生。这一刻不仅终结了元朝的统治,也使周边诸国陷入了前所未有的外交抉择与压力之中。

远在高丽,恭愍王感受到了这场历史洪流带来的冲击。朝堂气氛凝重,沉甸甸得几乎令人窒息。恭愍王眉头紧蹙,环顾群臣,脸上写满难以抉择的复杂神情。他深知,此刻的每一个决定都将深远地影响高丽数百年的未来。

“大明的威望正迅速东扩,我们该如何应对这日益强大的邻邦?”他的声音沉稳却透出一丝焦虑,在朝堂中久久回响。

朝臣们交换着疑虑的目光,沉默寡言。终于,一位年长且资深的朝臣站了出来,语气坚定:“臣以为,归附大明乃稳定国家的最佳选择。”他的言辞中带着远见卓识与深思熟虑。

这番话在朝堂掀起微妙的波澜。一些大臣坚守对北元的忠诚,另一些则主张向大明示好。恭愍王的目光在众人之间游移,内心如天平般左右摇摆,细细权衡着各方利弊。

“若继续效忠北元,我们恐将陷入孤立无援的境地。”一位年轻大臣小心提议。

“但若臣服于明,我们的独立与尊严是否还能保全?”另一位朝臣立即反驳。

恭愍王听着这些争论,心中的天平逐渐倾向。深吸一口气,他郑重下令:“传旨,高丽将正式向大明称臣。和平与安定才是我们所需,而非无休止的纷争。”

朝堂中低语纷纷,恭愍王的决定拉开了高丽命运转折的新篇章。这一决定不仅重塑了高丽与大明的关系,也对整个东亚的政治格局产生了深远影响。高丽的归附既是对大明崛起的顺应,也是顺应时代变革的智慧选择。

---

2. 高丽内乱与李成桂的崛起

恭愍王被刺杀后,高丽政局迅速动荡。新君王禑的即位未能带来预期的稳定,反而因其对明朝的对立政策在朝中引发激烈不满。许多士大夫在私下密谋,担忧国家前途。

“我们不能继续这样下去了,大明才是我们真正应依靠的强国。”几位士大夫在幽暗的厅堂低声议论,烛火映照出他们严肃凝重的面庞。

“王禑的决策简直是在拿高丽的未来开玩笑!”一人愤怒道,拳头紧握,眼神中闪烁着激烈不满。

“必须有人挺身而出,指引高丽走向正确的道路。”另一人补充,眼神中闪烁着对未来的期待。

正是在这时,李成桂的名字开始在高丽政坛崭露头角。他不仅以卓越的军事才能著称,且在政治上展现出非凡的智慧与魄力。

1388年,因铁岭卫争端,高丽与明朝关系紧张。李成桂身为主帅,面对艰难抉择。他伫立军营,目光深邃,权衡着每一个可能的结局。

“将军,我们应遵命进攻明朝!”一名副将激动建议,语气中满是战意。

李成桂转身,目光冷静且坚定:“战争未必是唯一出路。”

“但若不攻,是不是等于挑战王禑的权威?”另一将领质疑。

李成桂沉声回应:“命令全军止步,不能与大明为敌!”他的话语铿锵有力,响彻军营。

“这是否意味着违抗王命?”年轻军官犹豫问道。

李成桂环顾四周,目光坚定,“这是为了保护高丽的大局和子民的未来。”

---

3. 朝鲜王朝的建立

李成桂的抉择不仅避免了与大明的战争,更深刻改变了朝鲜半岛的历史进程。他凭借卓越的智慧与果断,终结了高丽王氏政权,并开创了朝鲜王朝。在开国之际,李成桂选择向大明表忠,这不仅重新调整了外交定位,也确保了内政的稳定。

加冕典礼上,他声如洪钟:“朝鲜自今起,愿为大明忠诚的臣属。”其话语坚定有力,饱含对新时代的期许与承诺。

朝堂之上,群臣反应不一。有人喜形于色,有人则面露忧虑。一位老臣走前,语气沉重:“将军,此举或令我朝失去独立。”

李成桂凝视他,“非失独立,而是谋求更广阔的稳定与繁荣。”

年轻朝臣热情支持:“将军的远见必引我朝迈向辉煌。”

朝鲜各地对此决策褒贬不一。部分士人百姓盼望新政带来公正与福祉;另一部分则怀念高丽旧制,忧虑未来不确定。

尽管面临挑战,李成桂坚定推进改革,重视与大明的外交,同时深化内政革新。推行土地制度改革,强化中央集权,发展文化教育,致力打造一个强大且文明的朝鲜。

---

4. 日本挑衅与刘伯温的睿智

当朝鲜半岛的变革逐渐稳定时,东海彼岸的日本局势却波涛汹涌。内部权力纷争与对明朝的挑衅行为激怒了朱元璋。

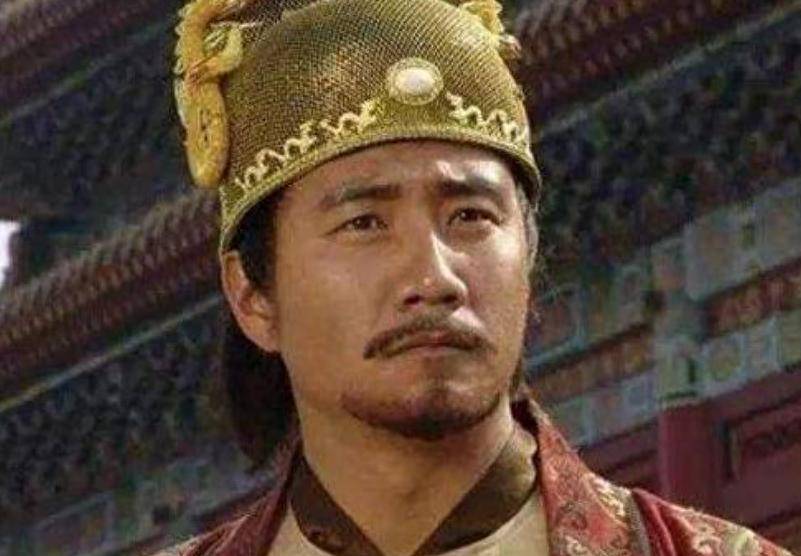

明宫内,朱元璋面色阴沉,站立于龙椅前,怒火几欲喷薄而出。“这群胆敢杀害我使者的岛国蛮夷,竟敢如此狂妄!”他的怒吼震撼殿宇,令在场众臣肃然。

旁边的刘伯温神色沉静,目光深邃,仿佛洞察一切。他缓缓开口:“陛下,出兵日本恐难成效,代价惨重,需三思。”

朱元璋怒目相向:“你是说让我忍气吞声,坐视侮辱?”

刘伯温沉稳答道:“非也。日本地形险恶,军力消耗巨大。即便胜利,亦难承受代价。”

朱元璋沉吟片刻,问:“那你有何妙策?”

刘伯温建议:“可加强海上巡逻与贸易制裁,施压日本,同时通过外交寻求和解。”

朱元璋的怒气逐渐平息,深知刘伯温非轻率之人,终于答应考虑其计策。

尽管此举令部分求战者失望,却避免了大明与日本之间的大规模战争。刘伯温的智慧体现了理性治国与长远考量。

而日本国内,权力纷争持续,武士与地方势力日益强大,最终引发漫长的战国时代,陷入战乱纷争。

明朝则在刘伯温的建议下,采取更稳健的外交与经济政策,维护国家利益,不单靠军事手段。

---

5. 历史的启示

纵观古今中外,人们处理冲突的方式各异,但刘伯温所体现的深谋远虑与理性处世之道,跨越时空,依然具有重要借鉴意义。他强调长远利益与冷静思考,是现代社会中处理个人与社会冲突的宝贵范例。

如今,许多人因一时冲动而做出过激举动,忽视后果与他人感受。

“我就是要让他知道,我不是好惹的!”一年轻人在争执中怒目而视,毫不顾及可能的后果。

朋友劝解:“这样真的值得吗?你可能因此失去更多。”

职场亦常见类似冲突。一经理因小错怒斥员工,员工愤怒回应:“那我宁愿辞职!”

这种对抗往往两败俱伤,无赢家。刘伯温提倡的冷静与远见,能帮助我们找到更佳解决方案。

另有商人谈判中,面对强硬对手,合伙人坚持不让步,商人却灵活回应:“稍作让步或能达双赢,对长远有利。”

这正是刘伯温智慧的体现:面对冲突不盲目逞强,而是寻求双方都能接受的解决之道。

刘伯温教导我们,即便面对挑衅,仍应保持冷静、全面思考,避免因一时冲动而酿成不必要的损失。在现代社会,这一原则依然适用,助我们维护和谐关系与长远利益。