磁山遗址陶罐底的粟麦壳,沾着八千年的土腥气,

那时候麦粒煮成糊,稠得能挂住勺,填过先民饿瘪的肚子。

汉代石磨转起来,麦粒碾成雪粉,《齐民要术》说 “溲面如饼法”,古人就这么把粉揉成了能嚼出劲儿的面。

唐代人叫面条 “汤饼”,《唐六典》里记着驿站要给旅人煮热汤饼;

诸葛亮用面团祭江,后来成了北方过年必蒸的馒头,捏个钱纹在顶上,盼着来年顺顺当当。

黄河边擀面条要摔案板,南方立夏吃 “冷淘面”,浇上麻酱,凉丝丝的解夏热。

现在机器能压出细如丝的面,但山西老匠人的刀削面,还是要削得 “一叶落锅一叶飘”。

冬至夜,北方人咬着饺子说 “不冻耳朵”,南方人煮碗面配汤圆,千年的面香里,藏的都是中国人过日子的实在劲儿。

今天,跟诸位聊聊中国最好吃的面……

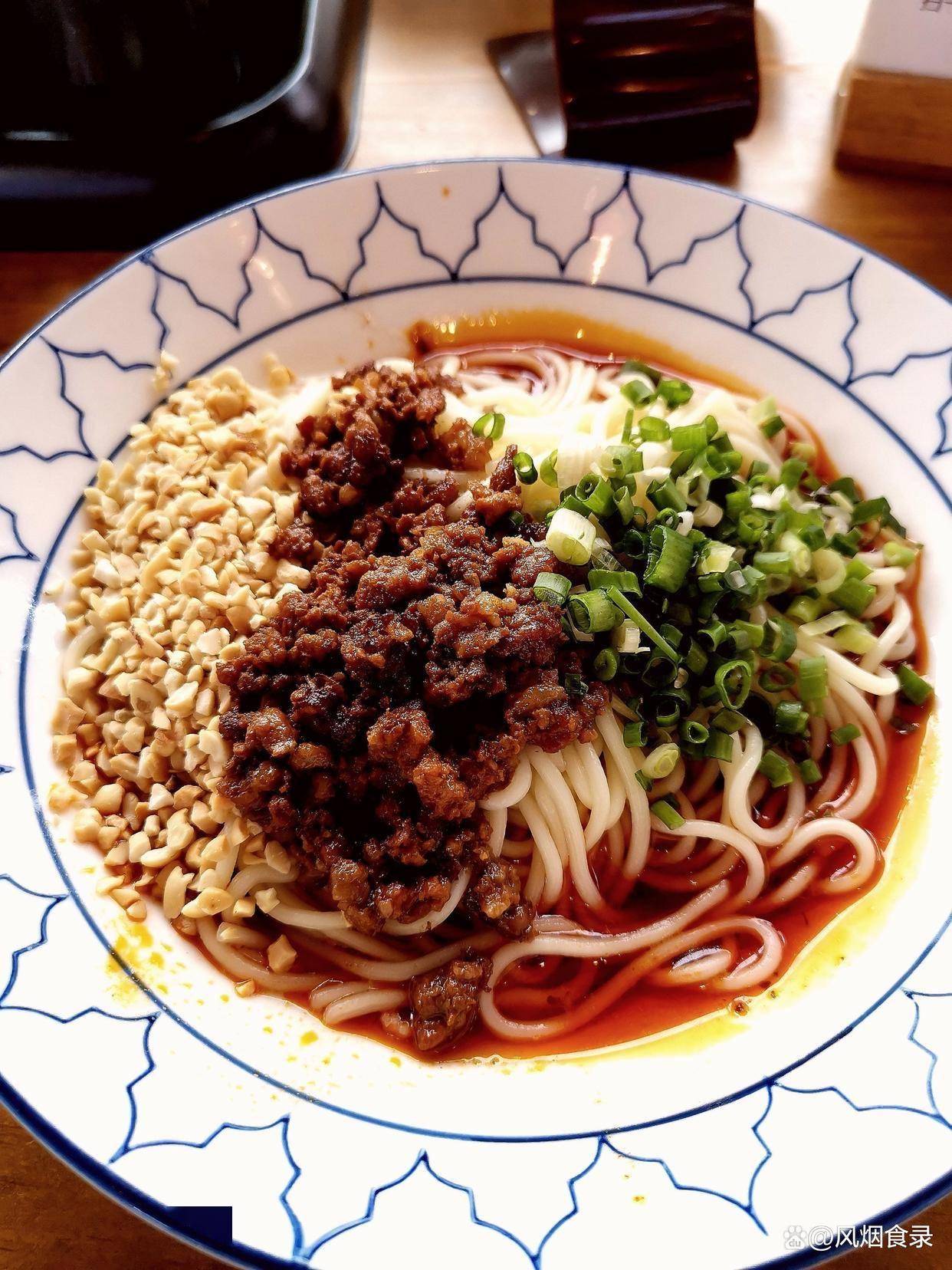

重庆小面

根植巴渝千年烟火,其源可溯至南宋钓鱼城。

宋蒙战争时,守城军民以碱水面配油辣子、花椒驱寒,创出“战时小面”。

后光宗赵惇升恭州为重庆府,“合川担担面”随移民融入山城,渐成“小面”雏形。

抗战时期,下江人涌入,为区别“大面”(带浇头),这种素面因分量小、调料简被唤作“重庆小面”,至今保留“干熘”“提黄”等市井暗语,如“老板,来碗加青重辣的小面!”

其魂在“麻辣鲜香”四字,

碱水面筋道弹牙,红油辣而不燥,花椒酥麻裹舌,骨汤鲜醇回甘。

佐料十二味,全凭炒料师傅手艺调和,撒把葱花芝麻,便是“巴适得板”的江湖味。

如今,这碗面从街边摊进化为非遗技艺,更漂洋过海登陆伦敦、迪拜,成为重庆递给世界的“麻辣名片”。

一碗小面,半部山城史,吃的是热辣,嚼的是人间。

片儿川

杭州奎元馆的“状元面”,诞生于清同治六年。

苏东坡“无肉令人瘦,无竹令人俗”的诗句,让雪菜、笋片、瘦肉片成了黄金搭档。

赶考书生吃面时,店家悄悄在碗底埋三只溏心蛋,取“连中三元”的吉兆。

有位穷书生常来吃面,后来高中解元,回来题写“奎元馆”匾额,从此这碗面成了“杭州人的灵魂”。

雪菜咸津津,笋片脆生生,肉片滑溜溜,碱水面吸饱了汤的鲜,咬一口“落胃”得很。汤

头用猪骨、鸡架熬得浓白,撒把葱花,香气能飘半条街。

蔡廷锴抗战胜利后来吃面,挥毫写下“东南独创”,这四个字现在还在奎元馆的墙上挂着。

如今,杭州人早餐吃片儿川,夜宵也吃片儿川,外地人来杭不尝这碗面,就像“没游过西湖”。

这碗面里,藏着杭州的烟火气,也藏着百年的光阴故事。

biangbiang面

关中面食,名字自带响动,源自面团摔打案板时的“biangbiang”声。

秦始皇吃厌山珍后,御赐这复杂字形,故意让百姓难写,却拦不住民间智慧:

穷秀才吃面无钱,以字抵账,笔走龙蛇唱出“一点飞上天,黄河两边弯”的口诀,字中藏着“马大王”“心月旁”,道尽秦人尚武、食肉的豪气。

如今这字在西安面馆墙上大咧咧写着,成了活着的民俗图腾。

面宽如裤带,厚实筋道,入口先尝油泼辣子的焦香,再嚼臊子的咸鲜,最后蒜苗的辛香收尾,层次分明似关中平原的沟壑。

老陕蹲在门口小板凳上,吸溜一口面,就一口生蒜,再灌口冰峰汽水,那叫“碳水炸弹”的痛快。

2011年它入非遗,

老味道还在,师傅抡臂扯面,面片在空中划弧,摔在案板上“biang”一声,才是这碗面的魂儿。

肠旺面

清光绪年间,贵阳北门桥头两家面馆为揽客,

将“边角废料”猪肠、血旺与脆臊熬煮,创出“肠衁面”,后因“衁”字生僻,百姓念成“旺”,又盼“常旺”吉利,便成今日肠旺面。

秀才母子以“常旺”祈愿,边角料变“吉祥食”,恰似老贵阳人“穷则思变”的烟火气。

血嫩如豆腐,面脆似银丝,红油辣而不猛,油而不腻。

大肠经四次清洗、三次焯水,去腥留香;血旺现采现制,嫩滑入喉;

脆哨酥脆化渣,浸在香而不辣的红油里,配着脆爽不粘牙的鸡蛋面,一口下去,辣香、鲜香、脂香在舌尖炸开。

贵阳人吃面有暗号:“红轻、汤宽、排透”,要的就是这股子“红而不辣,油而不腻”的巴适味儿。

如今这碗面已是省级非遗,成了贵阳的“味觉地标”。

太和板面

诞于三国烽火中。

张飞驻颍州时嫌面软无味,厨师百次试面,终以盐碱和面、反复摔打成板,加羊肉与十多种药材熬汤,张飞尝后直呼“中”。

这筋道面与香辣汤的组合,自此从皖北传至豫、鄂,清末太和石条老街的张师傅更将其发扬,八岁孩童蹲摊看摔面,学得配方。

2015年列入县级非遗,2023年获阜阳市非遗认证,

2024年太和摘得“板面之乡”称号。

面筋道如皮筋,摔打时“噼啪”作响,宽似裤带,白亮透光;汤料红亮,牛油浸着二十余味香料与药材,辣得人“嘶哈”却停不下筷。

白面、绿菜、红汤、金黄卤蛋,色似春日野地,一口下去,鲜香辣直窜脑门,暖意从胃里漫开,寒冬也能吃得冒汗。

这碗面,是张飞摔出来的急脾气,是太和人走南闯北的饭碗,

更是烟火气里的千年传承,不装,实在,得劲。

延吉冷面

源自朝鲜族“长寿面”传说,玉帝七仙女为谢白衣秀士解围,以荞麦粉压面、冰镇牛肉汤佐酸辣,制成“吃一口活百岁”的神仙饭食。

此俗沿袭至今,正月初四吃冷面求长寿的习俗在延吉扎了根,2007年朝鲜族冷面技艺更被列入省级非遗。

这面筋道如皮筋,咬下去“嘎吱”一声,荞麦香混着冰碴子直窜天灵盖。

汤底是熬了六小时的牛骨清汤,加白醋、糖、雪碧调出酸甜带辣的“冰爽劲儿”,配辣白菜脆生生、牛肉片薄如纸、苹果片甜津津,一筷子下去,凉气从喉管直灌脚底,夏天吃能降五度,比空调还管用。

如今延吉冷面不仅冲进“中国十大名面”,

2025年还办了世界冷面大赛,老外都排着队来尝这口“神仙味儿”。

烩面

唐太宗落难时,农家以麋鹿汤配手工面救其性命,后成“麒麟面”,改羊为料,这碗面便从宫廷流入民间。

抗战时郑州厨师赵荣光躲空袭,将剩饭入汤烩制,竟成风味,这便有了“日机轰炸郑州说”。

更早可溯至魏晋“馎饦”,贾思勰《齐民要术》载其捶薄面片、急火煮食之法,如今烩面仍承其筋道。

烩面之魂在汤,羊骨羊腿猛火滚煮六小时,加当归、白芷熬出乳白高汤,鲜而不膻。

面是手工三揉三醒的高筋面,拉成宽如百合瓣的片,入汤一烩,滑韧弹牙。

配菜有千张、海带、黄花菜、鹌鹑蛋,再撒把羊肉丁,最后来勺辣椒油,配糖蒜,噫!中!

这碗面里,有李世民的龙气,有老饕的巧思,

更有河南人“实在”的底色,汤鲜、面筋、菜香,一口下去,热乎得能熨平心尖的褶皱。

担担面

诞生于1841年四川自贡,由挑担小贩陈包包首创。

他以铜锅隔两格,一煮面一炖蹄膀,沿街吆喝“担担面——”声震巷陌。

陈包包严选宜宾芽菜、达州辣椒,面团自种小麦手擀,浇头必用川东黑猪肉,酥香微辣。

其徒姜子洪更创新加入麻椒,使“酥麻”口感直击味蕾,成都街头一度“子洪春”木牌引得公子阔太追担。

细薄面条裹着红油亮汤,芽菜脆、花生碎香,麻酱浓而不腻,辣味如火却透着酥香。

川人称其“面臊”为魂,

干煵面臊炒得油亮酥脆,咸鲜微酸,一口下肚,热辣直冲脑门又化作暖意游走全身。

如今遍布全国的担担面,虽做法各异,

但那股“辣而不燥、鲜而不腻”的烟火气,始终是川味江湖里最勾人的魂。

刀削面

起于元,因“禁刀令”生。

蒙古人管制刀具,十户合用一菜刀,太原老汉取刀时被截,拾铁皮回,老妻以铁削面,竟成“砍面”绝活。

唐时柴绍亦传其法,战时削面入锅,快意江湖。

今大同刀削面列为国家级非遗,师傅削面时“刀不离面,面不离刀”,面叶中厚边薄如柳叶,每分钟能削二百刀,长六寸,入锅如银鱼戏水,观之如艺术。

面身筋道弹牙,外滑内韧,配卤子更绝,

肉炸酱咸香、番茄鸡蛋酸甜、羊肉汤醇厚,浇上陈醋辣油,酸香混着麦香直窜鼻尖。

山西人吃面讲究“热卤热面”,蹲在板凳上吸溜一碗,额头冒汗,浑身通透。

兰州牛肉面

始于清嘉庆年间,东乡族马六七从河南怀庆府陈维精处习得小车牛肉老汤面技艺,

带入兰州后经陈和声、马保子改良,形成“一清(汤)、二白(萝卜)、三红(辣子)、四绿(香菜蒜苗)、五黄(面条黄亮)”的标准。

马保子1915年创“热锅子面”,兑入牛羊肝汤增香,后得名“清汤牛肉面”,于右任尝后赞其“闻香下马”。

清代张澍诗云:“拉面千丝香,惟独马家爷”,道尽其风味。

这碗面,汤头清亮如琥珀,萝卜片洁白似玉,辣油浮红,蒜苗翠绿,面条柔滑透黄。

面型分毛细、二细、宽、大宽等,细如雨丝,宽如玉指,入口筋道。

兰州人爱说“唏嘛香”,三伏天喝热汤发汗,数九天加辣子暖身,连醋都喝得豪爽,

硬水之地,醋能解碱,风沙之城,辣能驱寒。

如今,它已是国家级非遗,堪称“中华第一面”。

面在滚水里翻腾,像千百年来一样。

你坐在木桌旁,筷子一挑,热气就扑到脸上。

那口面送进嘴里时,八千年的土腥气还在舌尖,麦子还是那样实在,辣子还是那样痛快。

街边摊的灯泡昏黄,照得汤面油光发亮。

碗沿磕碰桌面的声音,吸溜面条的响动,都是活着的动静。

这面里没有什么大道理,只有人间的暖和。

汤溅到嘴角,你抬手抹去,继续吃。

吃完这碗,明日还要赶路,但此刻胃里踏实,心里也踏实。

日子,就这么一口一口吃下去了。