| huozm32831 | 2025-07-16 19:57 |

|

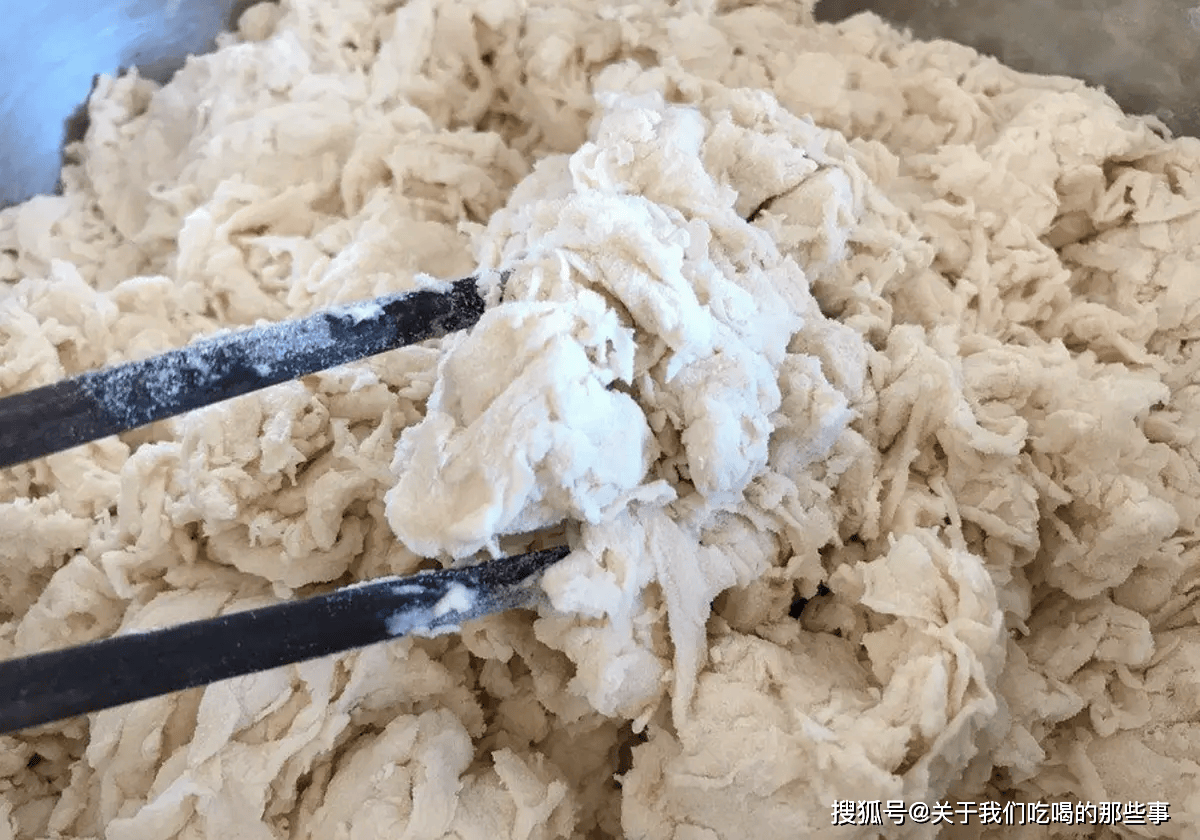

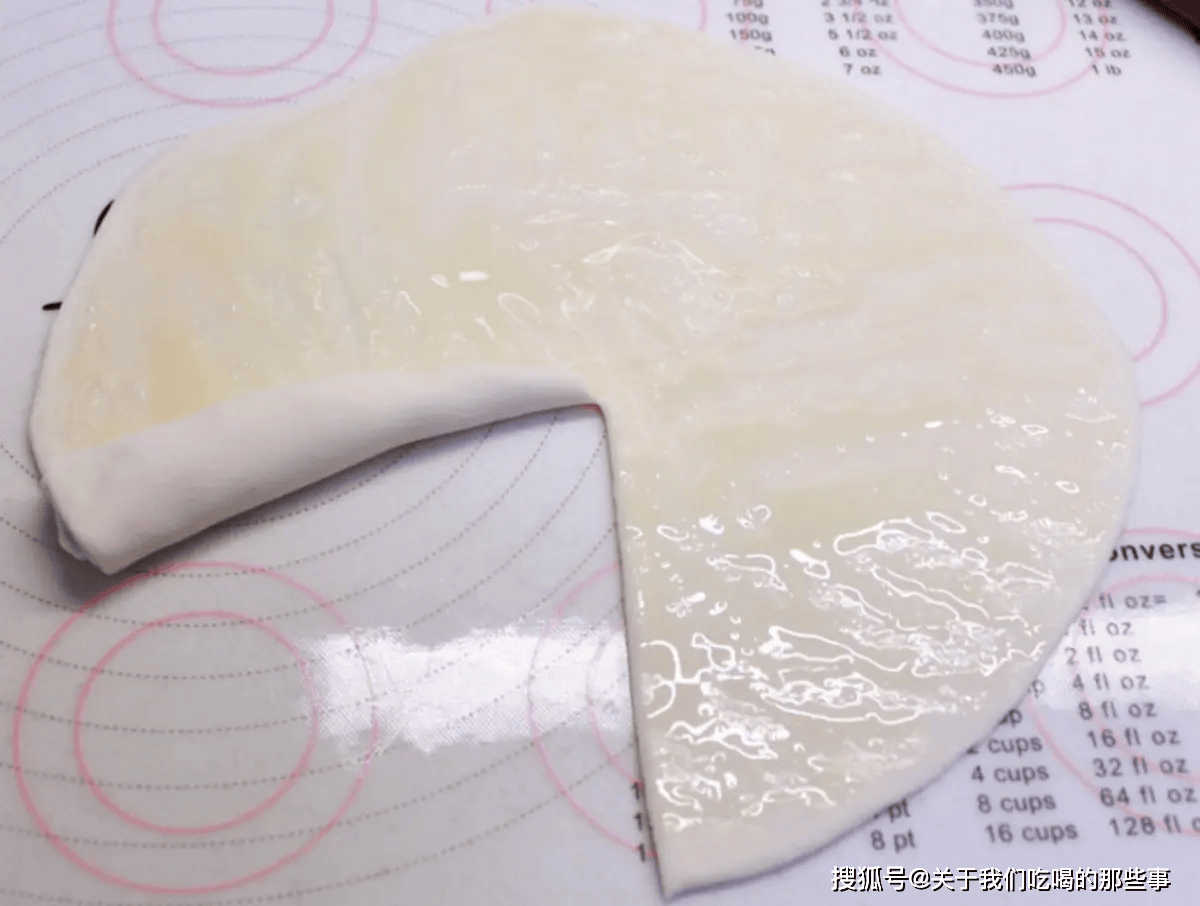

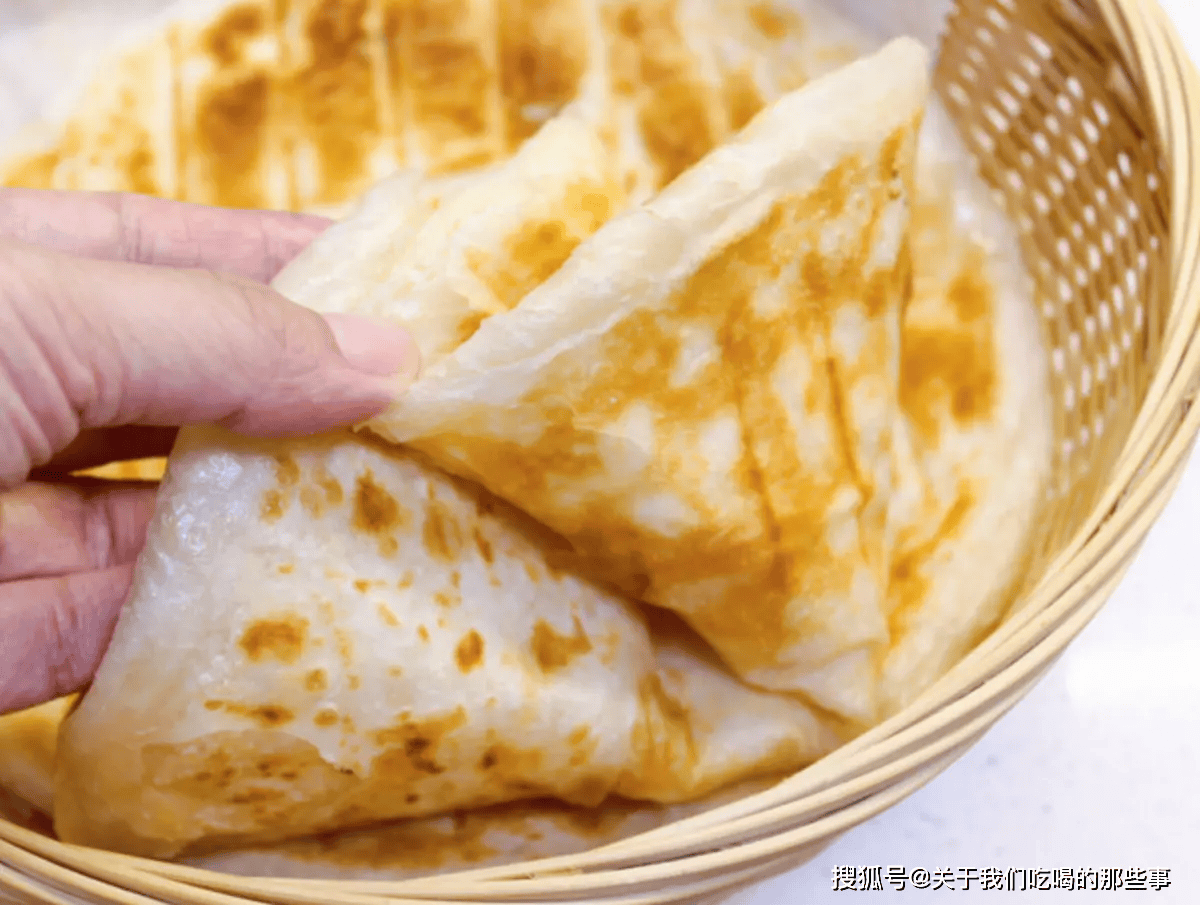

小时候最喜欢吃油饼,只要听到老妈要做,我就特别高兴,待在厨房里等着,看着老妈烙娴熟地油饼,一直以为做这个很简单,后面我慢慢大了也想尝试,结果发现想把烙饼做好没想象中那么容易,若是不懂得其中的窍门,很容易烙得又干又硬,特别难吃。  那么,到底怎么烙饼不硬?下面就来教你一招,在和面时多加1料,保准油饼出锅又软又多层,好吃不硬。这个方法非常简单,人人都好掌握,只要按照步骤去做,一次就可以成功。 总是做不好或者不会做的朋友赶紧来看看吧,学会了再也不怕烙饼翻车,反倒会越做越好。  【家常烙饼】 1、盆内加入500克面粉,用普通面粉,然后加入一小勺食盐和一小勺酵母粉。(一两克就可以了,不需要太多,因为不是要发面,加酵母粉只是为了增加饼的柔软度) 2、准备一些四十度左右的温水,缓慢地倒进面粉中,一边搅拌一边倒水,变成大面絮的状态。(想要饼足够软,水分一定要多)  3、下手揉面,不停地揉,揉到越光滑越好。 4、揉成光滑细腻的面团后,取出放在面垫上,撒点干面粉防粘。用手搓成长条状,再切成几个面剂子。  5、取面剂子揉搓,搓成圆形。搓好后刷上一层食用油,锁住面团内的水分,再用保鲜膜盖起来,静置半个小时。(想要饼的口感好,醒面必不可少,不要立即做饼胚) 6、碗中放入面粉、盐、五香粉,再倒入热油,搅拌成稀一些的油酥。(用热油调的油酥更容易使饼分层)  7、醒面后取出面团,擀成薄薄的圆形,再淋上油酥涂抹均匀。 8、用刀在圆上划一个半径,再从切口处一端卷起。卷成锥形后,将边缘处都捏合好,不让油酥流出。  9、将尖端朝下,用手按扁,再用擀面杖擀成饼状。擀好后盖起来静置,继续做下一个饼胚。 10、等饼胚都做好了,给锅加热倒油,润锅后放入第一个饼胚,表面也刷上油,盖上锅盖,中小火烙一会儿。  11、烙到底下微微变色了翻面,再继续烙一会儿变色。两面都变色了来回翻面,烙到饼完全鼓起,至金黄色,就可以取出了。 和面时,除了加水,还要多加一料,指的是酵母粉,加上少许,这样做出的烙饼一点不硬,不仅柔软筋道,还层次分明,大人孩子都适合吃,没这样做过的朋友可以尝试一下。  一、凉水热水?和面水温竟是烙饼的"任督二脉" 上周邻居李婶来串门,看我对着发硬的烙饼生闷气,笑着掏出一张她刚烙的饼。好家伙!轻轻一抖能听见酥皮"咔嚓"响,撕开却像千层云朵般蓬松。"知道差在哪儿吗?"她指了指我家热水壶:"冷水活面,热水醒面,温水最要命!"  原来面粉里的蛋白质就像一群爱摸鱼的小员工: 冷水(20℃以下):蛋白质懒洋洋地伸个懒腰,形成的面筋网络松散,适合饺子皮这类需要爽滑的口感 温水(40-50℃):半睡半醒的蛋白质胡乱勾结,做出的饼又僵又硬堪称"面团刺客" 热水(70℃以上):直接烫得蛋白质当场躺平,面团变得又软又糯,正是烙饼起层的黄金状态 二、三招驯服面团,解锁会呼吸的烙饼 1. 黄金水温实验室 我拿着温度计较真了三天,发现75℃热水最神奇:烫面时能看见面粉瞬间变成半透明的絮状,像雪花一样蓬松。这时候倒水要像浇花似的转着圈淋,等面粉把所有热情都吸收殆尽。  关键技巧:留1/10面粉用冷水调开,最后揉进去。这点小心机让面团既有烫面的软糯,又保留一丝筋性,擀的时候绝不耍脾气破皮。 2. 醒面不是睡觉时间 以前总觉得醒面就是让面团"睡会儿",现在才懂这是面团的"瑜伽时间"。盖湿布醒20分钟后,你会发现面团自己偷偷变光滑了——这是蛋白质在悄悄重组队形。 老师傅有个祖传秘诀:第一次醒面后揉三下,再醒十分钟。这点短暂"中场休息"能让面筋网络更均匀,烙出来的层次比书页还分明。 3. 油酥的魔法方程式 层数多的秘密全在油酥里!但别急着倒油,1:1的面粉与熟油混合才是王道。我试过用香油、花生油,最后发现菜籽油最配烙饼,那股焦香能把隔壁小孩馋哭。 涂抹时学糕点师傅的手法:留出1厘米边缘不涂,卷起来后捏紧封口。这个小细节让油酥在烙制时形成蒸汽通道,每一层都鼓得像小气球。 三、铸铁锅里的温度哲学 电磁炉做烙饼就像用钢琴烤牛排——火力太直给。翻出奶奶留下的老铸铁锅,三成热时下饼胚,听着"滋啦"一声响,就知道这场温度游戏开局稳了。 黄金口诀: 第一面中火烙出"豹纹斑" 翻面转小火盖盖子焖1分钟 最后开盖大火追香10秒 这么烙出来的饼,外皮是阳光色的脆壳,内里却像棉花糖般能拉丝。上次闺蜜来家里,就着这饼连喝三碗小米粥,走时还顺走了半张当零食。  四、那些年我们交过的"学费" 刚开始总贪心放太多油酥,结果烙的时候油全渗出来,饼变得又油又硬。后来才懂油酥要像抹护肤品——薄而匀才是高级。还有次水温和太高,面团直接在我手里表演"融化",最后烙了张印度飞饼... 最绝的是有回忘记放盐,吃着总觉得少了灵魂。原来一小撮盐能让面粉的甜香放大十倍,现在我都用矿泉水瓶盖量盐——两盖刚好唤醒麦香又不抢戏。 |

|