©筑言建象

当工业地块遇上教育使命,设计以建筑逻辑重构空间叙事。这里,教育与工业共生,方舟与未来同航。

“破界·领航”——立于工业浪潮之上的教育方舟

项目地块位于杭州市城东新中心,作为一个工业用地的更新改造项目,我们关注将以何种姿态托举教育空间。除了解决用地环境带来的问题,我们更希望通过设计对工业文化进行提取,借助空间叙事与情境构建,激发出“乘风破浪”的颠覆性应答,对高密度校园进行诠释,回应工业新区稀缺的教育资源。

©筑言建象

01.

困境—“工业围城”里的校园

杭州市临平实验中学坐落于临平区东北部,四周现状均为工业建筑,交通条件仅西侧毗邻城市支路华宁路,总用地面积38437.6平方米。

▲校园整体鸟瞰©筑言建象

临平区的既有教育资源多集中于临平南部,项目用地所处开发区在小学教育资源方面已有多所学校完成合理配置,而中学教育资源的补充处于亟待解决的态势。

项目初始定位为产业园区,几经调整后,将工业建筑提升改造为寄宿制高级中学。

©安彦军

▲高中日常©安彦军

▲体艺中心立面©筑言建象

很显然,对于一个近8万㎡的高中来说,3.8万㎡的用地严重不足,我们需要在舒适的校园空间密度与饱和的功能需求间取得平衡。

▲地块条件

同时,用地过于狭长,仅短边华宁路满足地块入口条件,在未来具备城市公共业态与形象,这对于功能流线的组织是一项巨大的挑战。

▲城市界面©安彦军

这片被工业包围的场地中,既无传统教育用地的纯粹性,亦缺乏与城市公共空间的对话。如何合理利用狭长场地,打破单一城市界面对功能流线的限制,以有限的空间突破“工业围城”,塑造适宜学习的净土,这成为团队面临的多重挑战。

▲场地周围

02.

破局—漂浮的“校园甲板”

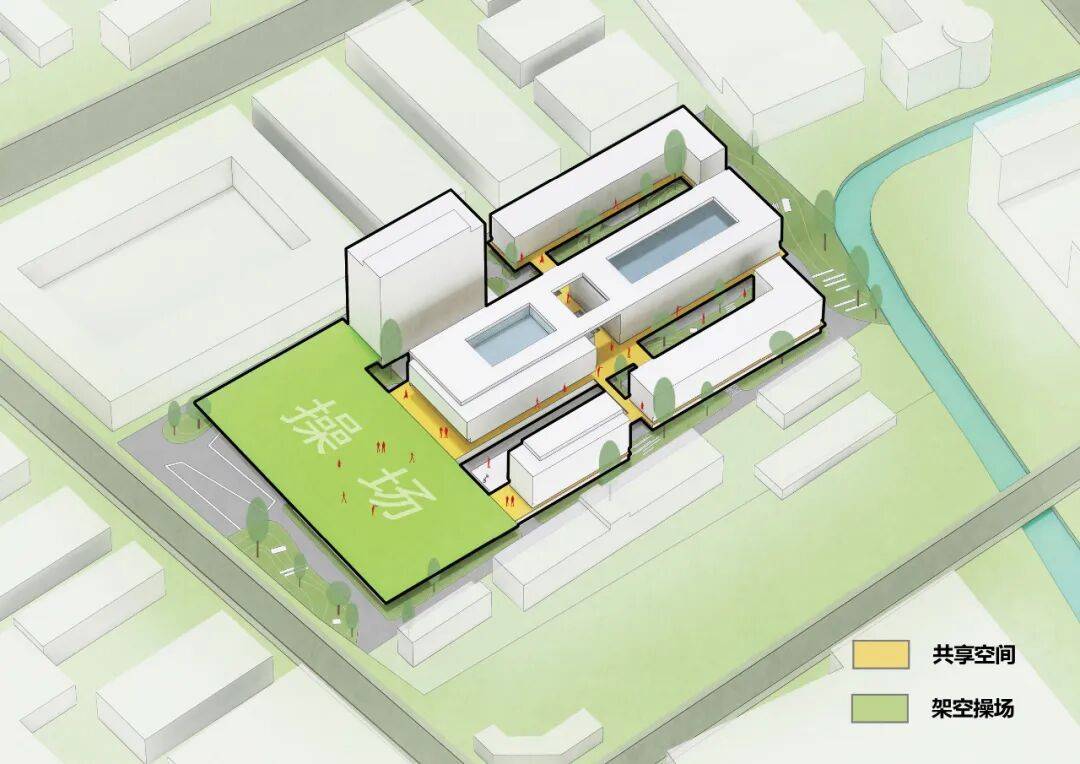

面对超高容积率带来的高密度问题,我们首先考虑的是利用立体校园模式,释放第二首层场地,创造双倍活动空间。

同时,操场作为校园的动区,其最佳位置为西侧沿路,而这势必与校园入口及后勤流线产生冲突。迫使我们思考一种更具适应性的策略,回应场地的独特条件。

▲2.0容积率模拟

▲漂浮的体育馆©筑言建象

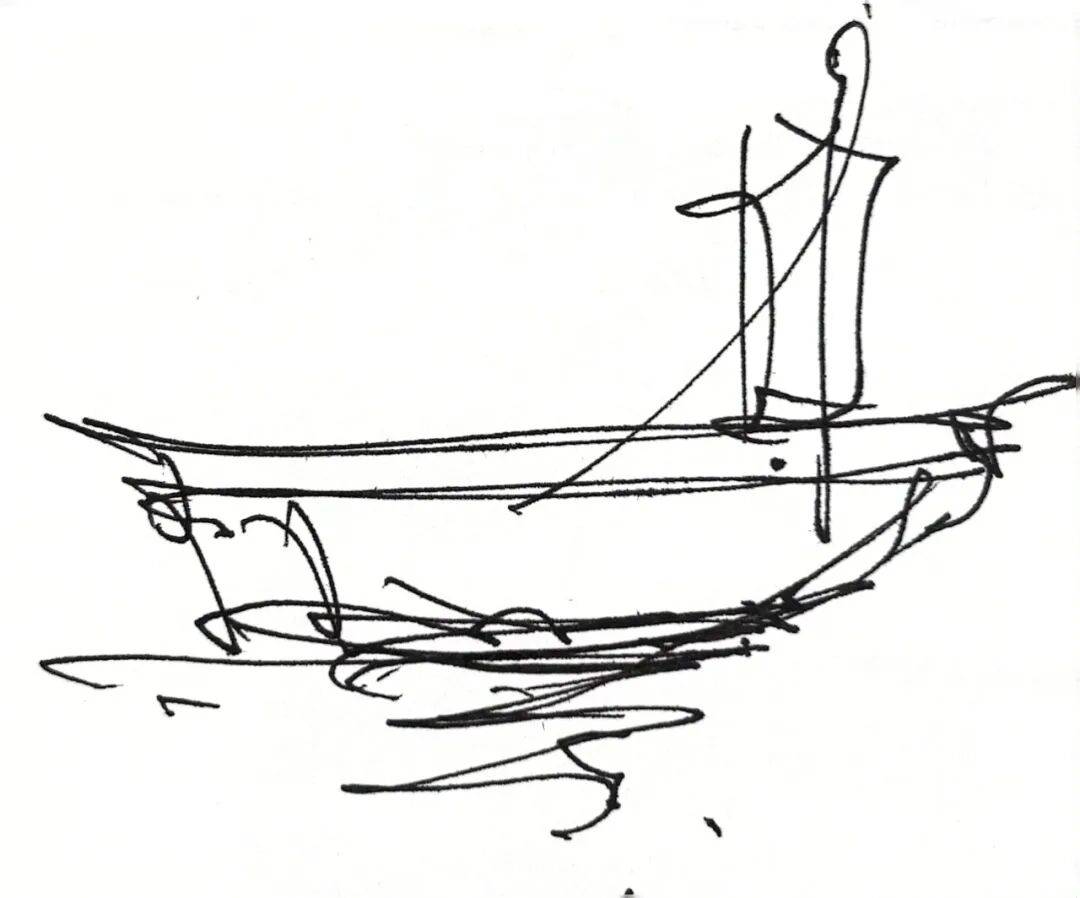

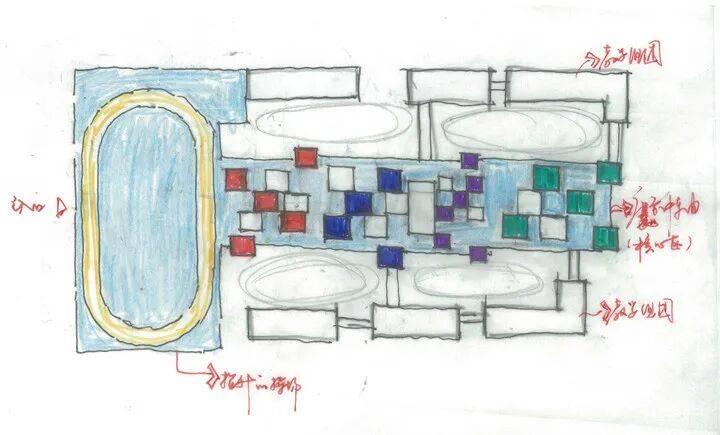

由此,“漂浮的校园甲板”应运而生。

▲概念草图

▲“漂浮的甲板”

漂浮——将传统校园一层的功能抬升至二层,二层自然演变成漂浮的类地面空间。

甲板——将漂浮后的类地面空间视为甲板,承托校园的教学、运动、生活、交通等功能。

▲“航行”的校园建筑群

▲校园中央庭院©筑言建象

场地带来的问题因此迎刃而解。地面空间得以释放,这不仅让校园多出一层建筑空间来应对超高容积率,也可借此补充活动场地,缓解高密度带来的空间不足难题。

▲校园的类地面空间分析

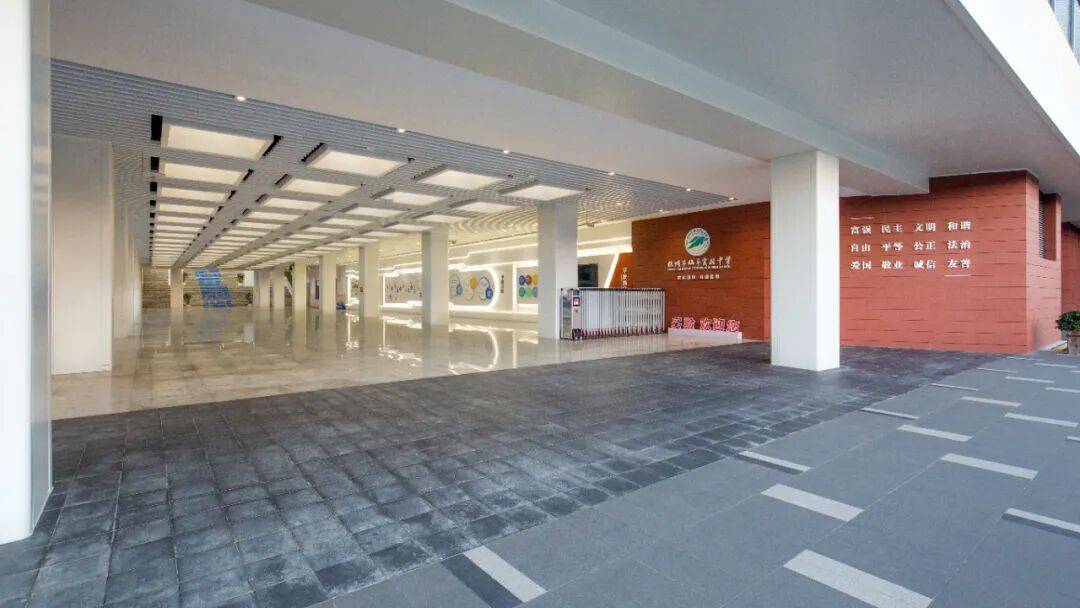

在此基础上,“漂浮的甲板”优化了校园流线组织。操场抬升形成的灰空间,自然衔接城市界面与教学核心区,解决了校园单侧入口的多重流线问题,又能塑造具有仪式感的入口。

▲校园主入口

▲校园礼仪入口

▲入口庭院©安彦军

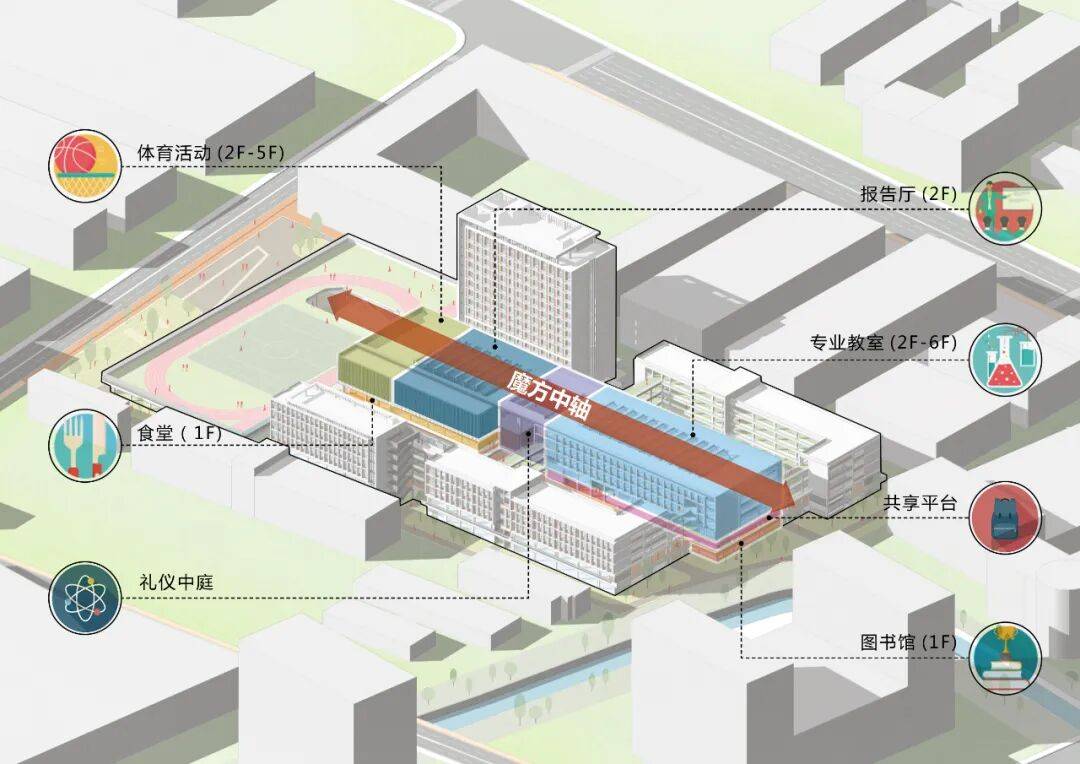

甲板上是日常教学、学术报告、艺术演出、体育活动等功能,承载校园的核心运转系统;

甲板下的舱体是校园入口、食堂、图书馆、架空运动场等基础配套设施,保障学生的基本生活需求。

▲核心理念——“校园甲板”

▲甲板上的知识载体©筑言建象

▲教学庭院©筑言建象

▲校园空间细部©安彦军

这样一来,一艘立于工业浪潮之上的“教育方舟”瞬间鲜活起来。它既是空间的革新,亦是对工业环境的诗意回应。

▲教育方舟

03.

希望—会呼吸的“魔方中轴”

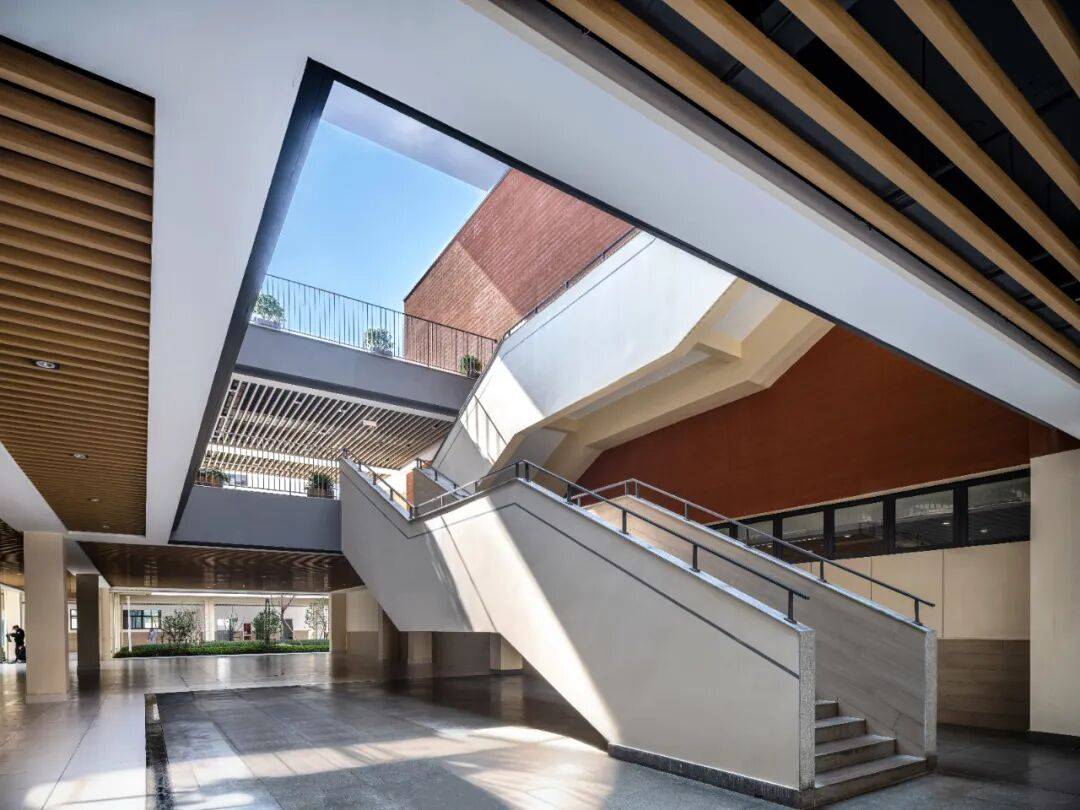

以"校园甲板"的构想为起点,引出支撑教育方舟远航的"龙骨"——魔方中轴。

魔方中轴是校园的日常教育系统,它与传统印象中的教学空间不同。通过底层开放、灵活布局、层间交错、材料异化和形体多变等手段,破解传统高中的"流水线"模式,将自由开放的基因注入设计,让校园变成微型社会实验室。

▲魔方中轴功能分析

▲室内活动空间

一条贯穿校园的活力中轴,串联起魔方中庭(校园门户)、室内外运动场地、特色学习街、食堂等功能,集合了校园主要的公共共享资源,形成独具特色的教育核心区。

它模糊了普通教学与公共教学、特色教学的边界,促进各学部、各学科、各场景间的对话与互动,在方便日常管理的基础上,鼓励非教学时段的偶遇、跨年级间的交流、社会体验行为的增加等。

▲中轴上的公共区域

▲校园多变的“魔方中轴”

魔方中轴延伸出来的空间,是学生课间的交通枢纽,更是日常碰面互动的场所。通过活动平台、架空连廊和阅读阶梯相互联通,植入采光中庭与公共活动平台,形成虚实相生的院落,营造师生集体记忆的场所。

不同年级的学生在这里不期而遇,物理竞赛生可能在楼梯间撞见写生的美术生,将课间的交流和课余的碰撞成为愉快的过程。

▲校园中转站

宽达6米的走廊不只是过道,更是可以随时席地而坐的“自由营地”;魔方中庭在非授课时段自动转换成演绎剧场;连廊的角落藏着讨论区,这里可能诞生学生们的新灵感……这或许就是对"空间育人"最生动的诠释。

04.

对话—建筑回应工业肌理

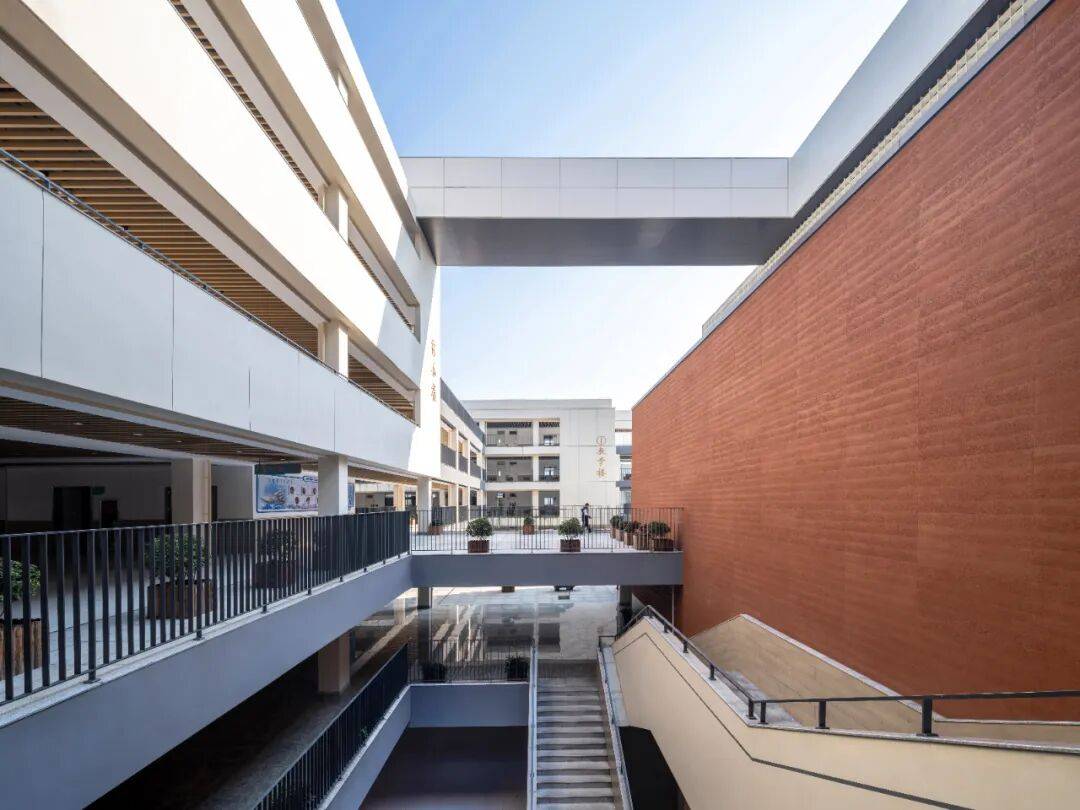

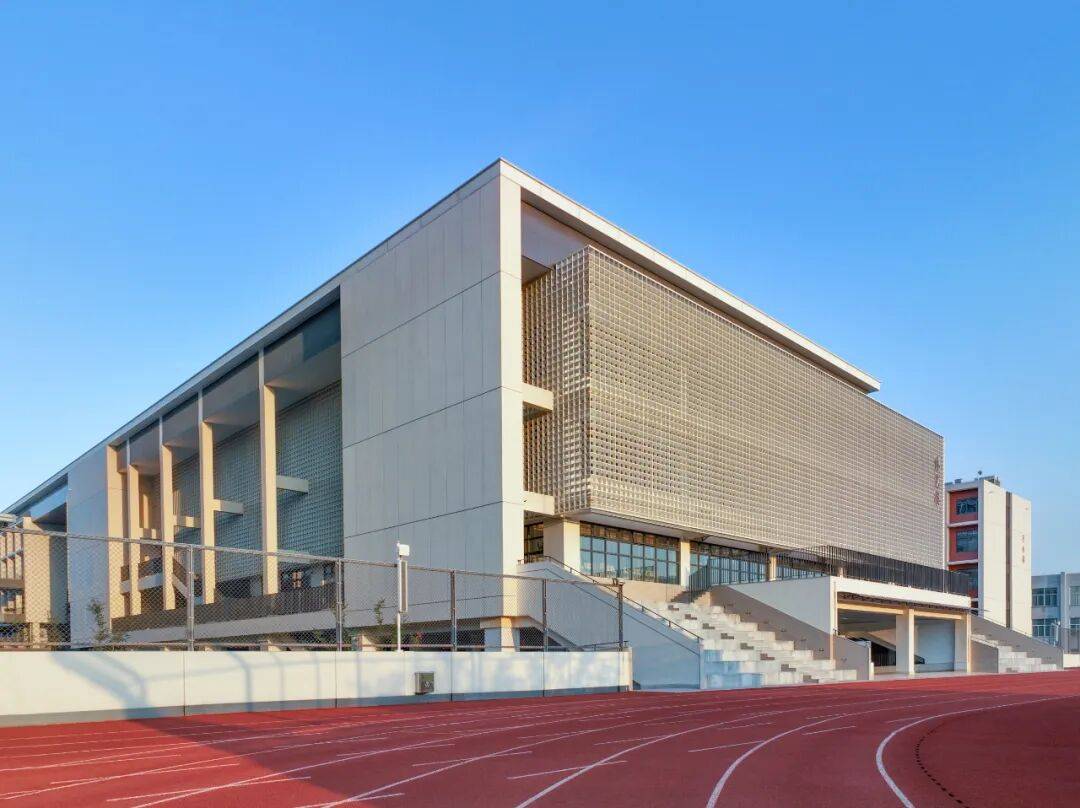

当项目基地身处工业属性较强的城市肌理之中,设计考虑兼备工业质感与文化属性,这为整体校园奠定了沉稳内敛的基调。当一艘教育方舟在工业区航行,我们将如何呼应城市肌理、展现场所精神?我们的答案——以秩序感回应。

校园以谦逊的姿态融入环境,以平直简练的形体布局与冷静低调的色系搭配营造大隐于市、静谧内向的空间氛围。

▲体育馆立面©安彦军

▲校园随处可见的秩序感©安彦军

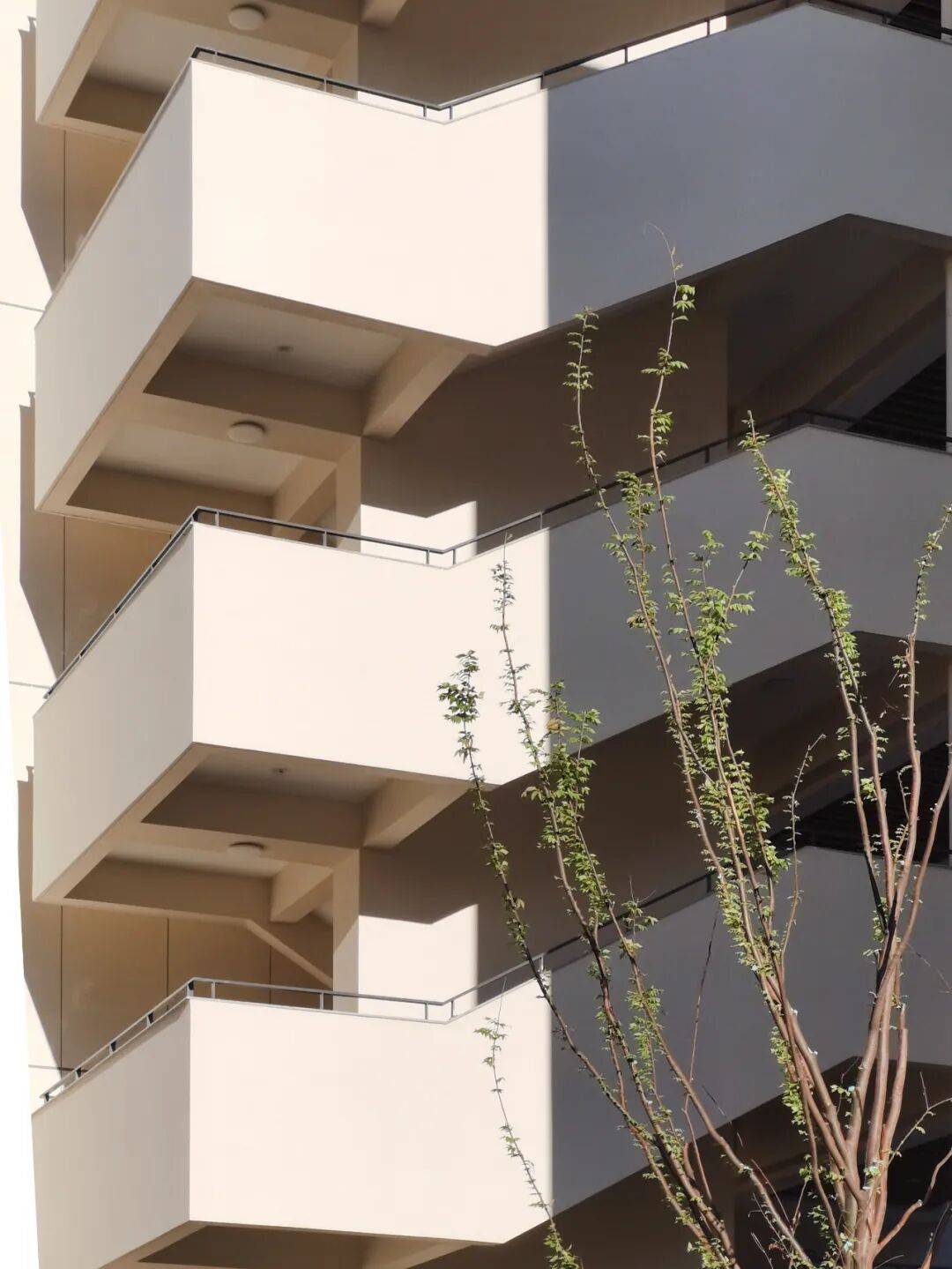

教学楼的立面设计整体呈现出现代而有序的规整韵律。我们在建筑底部用较高的栏板构建出粗线条的横向肌理,这有效弱化了建筑底层在视觉上的存在感,同时也模糊了建筑与地面的交接边界,让建筑宛如悬浮于地面之上。

▲校园庭院空间©筑言建象

利用色彩的视觉特性,设计在立面中部采用灰色涂料加强了建筑整体轻盈的漂浮感。这种漂浮感的打造也为校园的庭院空间也增添了灵动的气息。

▲校园一角©安彦军

立面上部则巧妙运用隔墙与楼板组合构建出方格状的立面形态,每一方格单元对应着合理规划的玻璃窗,实墙与玻璃形成虚实相生的对比关系,丰富了建筑立面的层次与质感。

在色彩运用上,白色的纯净明快凸显建筑的文化气质,红色的鲜明热烈融入工业设计的大胆与活力,工业感与文化感的碰撞融合让建筑既有文化底蕴又具时代感。

▲校园秩序感©安彦军

当最后一块砖落下时,这座"工业区里的教育方舟"终于完整。它既是对周边环境的温柔回应,更是对教育本质的坚定宣言——在最不可能的地方,也能生长出自由、开放、充满生命力的学习生态。

▲工业区里的教育方舟

05.

启航—未来之锚

▲校园通往操场方向

整个设计的过程是一个理性的思考过程,更是一个解决问题的过程。我们在细碎的场地线索中寻找设计的密码,所幸最终的成果也算不负所托。临平实验中学,是在教育理念与工业逻辑的碰撞下,我们乘风破浪的应答。

这是一座与环境对话却不被环境定义的校园——它不追求夸张的表达,而是以低调而坚定的姿态,承载教育的使命,以破浪之帆锚定知识的航向,让每一个置身其中的灵魂,成为重塑时代的“掌舵者”。

技术图纸

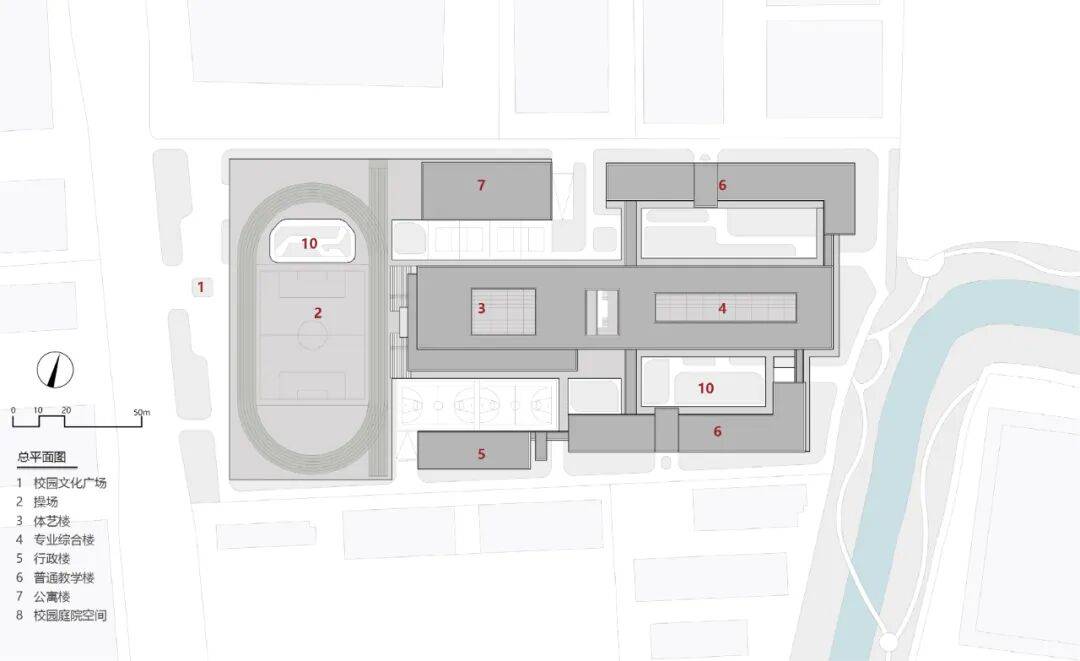

▲总平面图

▲一层平面图

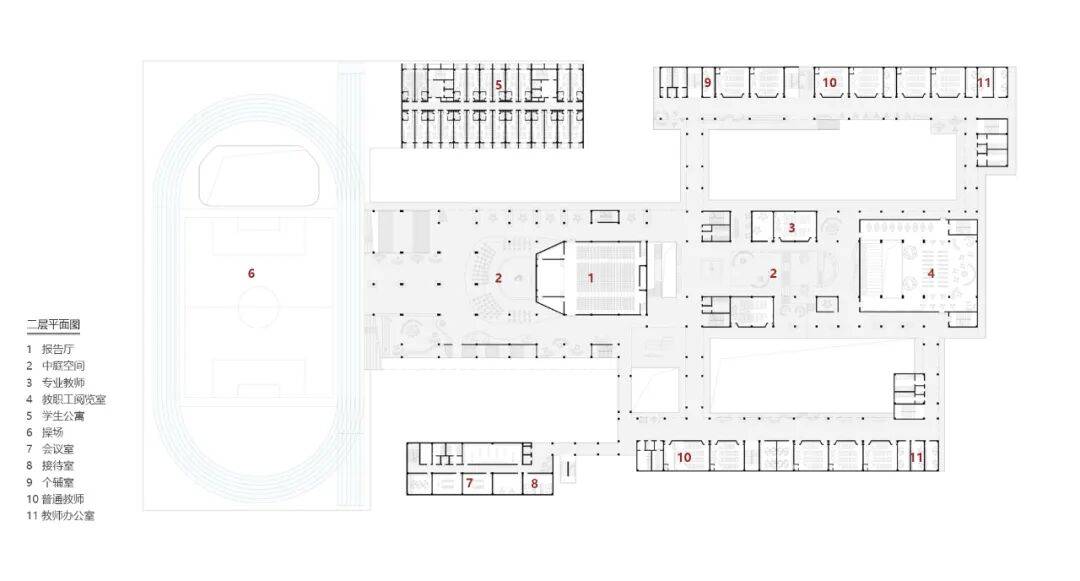

▲二层平面图

项目基本信息

项目名称: 杭州市临平实验中学

项目地点:浙江省杭州市临平区东湖街道

项目业主:杭州泰利德纺织科技有限公司

设计单位:SITE · 一方建筑

杭州余杭建筑设计院

项目类型:教育建筑

项目建设年份 :2022年10月

项目完成年份 :2024年8月

建筑面积: 91619.3㎡

主持设计师:张洁君,傅斌

技术支持:徐志芬,邓丽辉,余鹏程,王昱,王凯,戚玲燕,何聪,章豪嵘,王玥磊,杨乐,廖振斌,何潇鹏

景观设计:金丹娜,徐洪英,李菠

摄影:筑言建象,安彦军